Großdemo in Hamburg gegen Rechtsextremismus. Eine junge Frau mit Megafon führt den Zug an. Sie geht rückwärts, hat die Menge hinter den Banderole-Trägern fest im Blick. „We are unstoppable, another world is possible!“, ruft sie und animiert die Demonstrierenden einzustimmen. Nicht allen geht der englischsprachige Slogan fehlerfrei und verständlich über die Lippen. Ein Demonstrant in der dritten Reihe, graue Haare, Lachfalten im Gesicht, lässt ihn sich von seiner Begleiterin erklären. Er zögert kurz und scheint zu überlegen, dann skandiert er: „Wir sind nicht zu stoppen, Zusammenhalt wird toppen.“

Sprache lebt und wandelt sich. Längst sind „stoppen“ oder auch „toppen“ in unseren Sprachschatz übergegangen und haben „endigen“ oder auch „mattsetzen“ verdrängt. In letzter Zeit geht die Entwicklung aber rasant, angefeuert durch Globalisierung und Digitalisierung. Englischsprachige Studiengänge haben Konjunktur, in der Programmierung, im Projektmanagement und in internationalen Unternehmen dominiert das Business Denglisch. Nicht immer tut das der deutschen Sprache gut.

Beispiel eins: Ein Spieleentwickler aus Hamburg beschäftigt „Game Designer“ und Programmierer aus aller Welt. Englisch ist hier Geschäftssprache und wird auch im Kontakt mit deutschen Journalisten genutzt, zumal der „P&C Marketing Manager“ (Abkürzung für „People and Culture“, hat mit dem gleichnamigen Düsseldorfer Modehaus nichts zu tun) perfekt Spanisch, sehr gut Englisch, nur eben kein Deutsch spricht. Aber auch der in Deutschland geborene Sprecher scheint denglifiziert, wenn er von „Gehaltsbändern“ statt Gehaltsspannen spricht.

Beispiel zwei: In der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften sollen die Vorträge nach wie vor auf Deutsch gehalten werden. Zum Leidwesen einiger Naturwissenschaftler. Zwar ist Deutsch ihre Muttersprache, aber für die zentralen Termini ihres Denkens und Arbeitens haben sie kein muttersprachliches Äquivalent mehr und passen sich auch bei der Syntax dem Englischen an. „Die können kein Deutsch mehr“, konstatiert ein Akademiemitglied. Der Sprachwissenschaftler befürchtet, dass das Deutsche sich aus den „hohen Diskursen“, also Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur in das rein Private zurückzieht und damit an Wortschatz verliert.

Sprache schärft die Wahrnehmung und lenkt unsere Aufmerksamkeit. Wir umgeben uns von Anfang an mit einer Welt von Lauten, nehmen darüber die Welt von Gegenständen in uns auf und bearbeiten sie. Vermutlich ist es übertrieben, aber vielleicht auch ein Weckruf, wenn ich jetzt schreibe:

Wir brauchen eine identitätsstiftende Sprache als Kitt zwischen allen Ecken und Schichten!

Ich meine mehr als das, was im Duden steht. Mehr als Wörter, Redewendungen und Bedeutung. So eine Art Vargas LLosa Geschichtenerzähler oder auch Erzählerin, die durchs Land streift, gemeinsame Anekdoten, Überlieferungen, ja auch Mutmach-Klatsch sammelt und weiterträgt und damit Gemeinschaft, eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl schafft. Geschichten, die Herzen ansprechen, Hoffnung wecken und dem Hass die Stirn bieten.

C’est une chanson

Ich selbst bin da gerade im Französischen fündig geworden, also der Sprache, die vor Englisch „Lingua franca“ zumindest der Diplomatie war. Und eigentlich auch in der Musik, denn es geht um das France-Inter Sendeformat „C’est une chanson“: Prominente oder Kulturschaffende stellen ein Lied vor, das Spuren in ihrem Leben hinterlassen hat. Da ist Musik drin, aber auch viel Emotion und Ermutigung. Drei Beispiele:

- „Ayez ma chance“, mögen Sie mein Glück haben, sagt die Birkenau-Überlebende Ginette Kolinka und meint ihr Leben vor und nach den Nazis: einen liebevollen Ehemann, ein Kind, das als Schlagzeuger erfolgreich ist (und dessen Lied sie vorstellt) und dazu eine glückliche Familie, so die 98jährige.

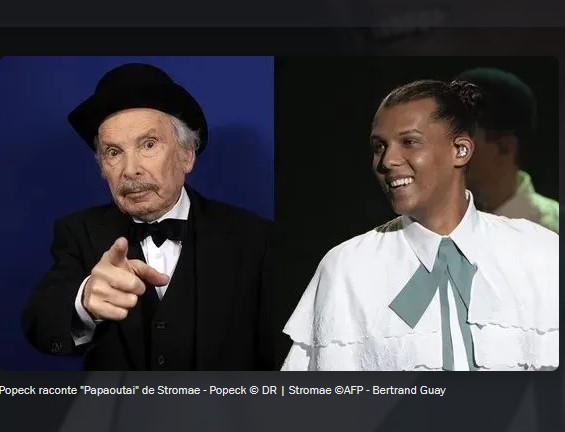

- Den Nazis entkommen ist der Humorist Popeck zwar, weil seine Eltern sich kurz nach seiner Geburt getrennt hatten und er beim Vater aufwuchs, aber das gilt nicht für seine jüdische Mutter. Daran erinnert ihn das Lied „Papoutai“ von Stromae, die Suche nach einem Vater in Ruanda, der sein Leben im Genozid ließ. Auch Popeck sagt zum Abschluss: „Merci la vie“, Dank an das Leben!

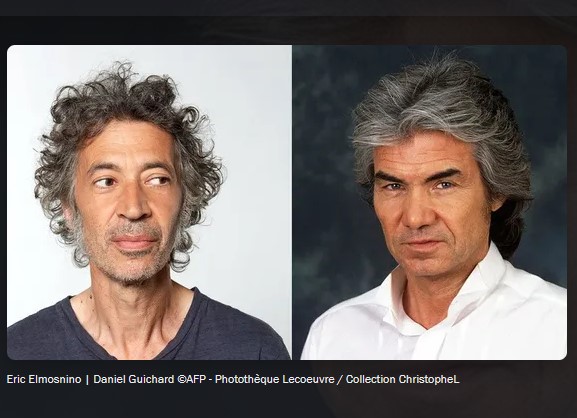

- Der Schauspieler Eric Elmosnino hört mit 55 Jahren an einem Weihnachtsabend das Lied „Mon vieux“, „mein Alter“, von Daniel Guichard. 40 Jahre zuvor hatte Elmosninos Vater die Familie wortlos verlassen. Durch das Lied animiert, nimmt er wieder Kontakt auf, trifft den Vater, der für seinen brutalen Schritt um Verzeihung bittet. Elmosnino schließt Frieden – was ein kleines Lied so bewegt!